LE PEINTRE italien Giorgio Morandi (1890‑1964) est depuis longtemps considéré comme un « peintre de peintres » — un artiste passionnément admiré par d’autres artistes, mais peu connu du grand public. De Morandi, le peintre américain et critique Fairfield Porter écrivit un jour : « Plus que tout peintre italien contemporain, son œuvre possède une autorité tranquille mais imposante. C’est comme si Cézanne s’était adouci dans une sérénité simplifiée. »

À l’occasion de la grande rétrospective de Morandi inaugurée vendredi au Solomon R. Guggenheim Museum, The Times invita un des admirateurs de Morandi parmi les artistes à commenter son travail. Les œuvres de M. Thiebaud ont récemment fait l’objet d’une rétrospective organisée par le Walker Art Center de Minneapolis, actuellement présentée à l’Institute of Contemporary Art de Philadelphie.

Chaque fois que le nom de Giorgio Morandi est évoqué au sein de la communauté des peintres du monde entier, une profonde admiration et des hommages saisissants s’expriment. Quelles caractéristiques expliquent un phénomène de cette dimension ? Le défi de comprendre pourquoi est une occasion de réflexion personnelle.

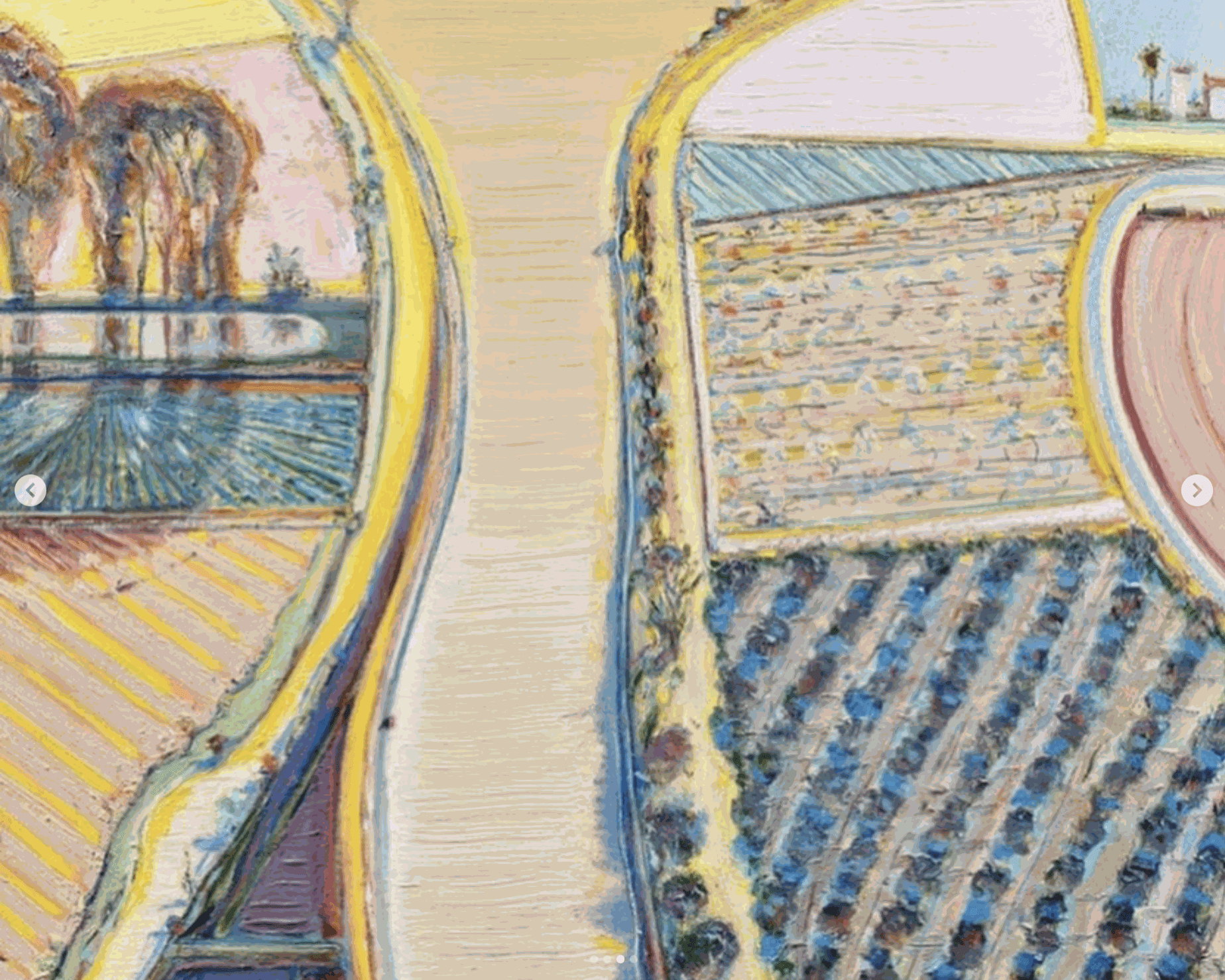

Wayne Thiebaud, Various cakes, 1981, huile sur toile

Peu après la Seconde Guerre mondiale, dans un monde de l’art qui célébrait largement l’iconoclasme, Morandi eut le courage personnel d’embrasser le gnosticisme, ce courant alternatif de pensée religieuse qui cherchait un sens substantiel au monde par des inférences. Réalisant que la limitation pouvait être un moyen vers l’auto‑libération, il choisit de travailler depuis sa chambre‑atelier. Année après année, sur de petits rectangles et carrés de toile et de papier, il peignait et dessinait des natures mortes et des paysages. Lentement et soigneusement, il commença à extérioriser la preuve de ses compétences méditatives. Suivant modestement ses pinceaux avec des taches et des peintures et serrant son chiffon (Morandi avait tendance à utiliser le chiffon presque autant que le pinceau pour former ses configurations), il tissa une sorte de tapis de prière peint. Illustrant ses envolées privées à travers des spéculations métaphysiques, il offrait une vue intime de ses pensées les plus profondes. On le voyait s’interroger sur les questions impérieuses de l’essence et de la substance. Pouvaient‑elles être exprimées en peinture ? La capacité de Morandi, en tant que peintre discipliné et traditionnel, lui permit d’aborder de façon éloquente les questions de ce qui fait poésie en peinture.

Giorgio Morandi, Still Life, 1950, huile sur toile

Avec une précision presque pédante, ce peintre‑instituteur nous montra ce que signifie croire en la peinture comme mode de vie, aimer ses preuves révélatrices de notre humanité. Par un mélange de grammaire visuelle et de langage, ses tableaux révèlent des aperçus étonnants : que se produit‑il lorsque la grâce est juxtaposée à la maladresse ? L’inaptitude humaine est‑elle alors comprise, tolérée ou ennoblie ? Il jongle des proportions déséquilibrées mais équivalentes et développe des tensions exquises. Et comme il peut indiquer avec douceur les pressions énormes exercées par un espace ouvert face à un groupe de formes compactes. Les distinctions habiles entre taille et échelle sont constamment mises à l’épreuve par ses choix de relations, reflétant des aspirations classiques platoniciennes. Dans ces grands petits étalages, il joue avec des orchestrations compositionnelles en quête de modèles géométriques énergiques. Dans des œuvres plus lyriques, une touche lumineuse peut flotter et/ou devenir porcelaine. Souvent il effectue une analyse complexe de la simultanéité de la forme. C’est‑à‑dire quand une seule plaque colorée ou tache de peinture, simultanément et sous divers aspects, devient le côté d’un objet, son ombre portée, le bord d’une table et le devant d’une autre bouteille.