"Un’aria nuova ha inondato la mia anima – ho udito un canto nuovo – e il mondo intero ora mi sembra completamente trasformato – è arrivato il pomeriggio d’autunno – le ombre lunghe, l’aria limpida, il cielo sereno – in una parola, è arrivato Zarathustra, mi avete capito?" Così, in questi termini sibillini, nel gennaio del 1911 Giorgio de Chirico (1888–1978) descriveva al suo amico Fritz Gartz l’avvento della fase "metafisica" della sua arte.

Questa metafisica è il frutto di una sensibilità particolare, fatta di insoddisfazione verso la realtà, nostalgia dell’infanzia e delle origini mitiche dell’umanità, e di una buona dose di malinconia accompagnata dai classici disturbi intestinali. È anche il frutto di una riflessione nutrita da letture intense (Weininger, Schopenhauer e soprattutto Nietzsche). Nel 1910, la rilettura di Nietzsche sconvolse profondamente il giovane pittore, in particolare l’idea, ripresa da Eraclito, che il mondo reale non è quello percepito comunemente, ma è animato da forze occulte il cui senso si manifesta attraverso segni misteriosi. Le opere del periodo precedente erano largamente debitrici all’estetica simbolista di Arnold Böcklin. Durante il suo soggiorno a Monaco, dal 1905 al 1910, de Chirico fu infatti molto influenzato dalla pittura di Böcklin e da quella di Max Klinger. Entrambi gli offrirono l’esempio di una pittura in cui le figure mitologiche si muovono entro il quadro della vita contemporanea, un’arte in cui il presente convive con il passato mitico. Questa visione rispondeva alle aspirazioni dell’artista, che viveva la propria storia personale attraverso i miti che avevano accompagnato la sua infanzia. Proveniente da un’antica famiglia di origine dalmata stabilita da tempo a Costantinopoli, de Chirico trascorse la sua giovinezza in Grecia. Nacque a Volos, in Tessaglia, e studiò ad Atene. La sua infanzia si svolse in una famiglia colta (il padre era ingegnere ferroviario), in un mondo dove i miti antichi erano estremamente presenti. Volos è l’antica Iolco, la città da cui gli Argonauti partirono alla conquista del Vello d’Oro. Accanto si erge il monte Pelio, dove Achille fu istruito dal centauro Chirone. Giorgio e suo fratello Andrea (che diventerà scrittore, compositore e pittore con il nome di Alberto Savinio) si soprannominarono i Dioscuri. La morte prematura del padre, nel 1905, e la partenza per Monaco segnarono la fine di un’epoca che i due fratelli non avrebbero mai smesso di reinterpretare attraverso il filtro dei simboli mitologici.

Il 1910 è un anno cruciale: l’artista lascia la Baviera per l’Italia – Milano, Roma, Firenze, Torino. La rilettura di Nietzsche e la celebre "rivelazione" di Firenze sono all’origine di una subita cristallizzazione delle sue intuizioni, espresse in una serie di quadri che inaugurano il periodo metafisico. "In un chiaro pomeriggio d’autunno ero seduto su una panchina in piazza Santa Croce. Non era certo la prima volta che vedevo quella piazza. Avevo da poco superato una lunga e dolorosa malattia intestinale e mi trovavo quasi in uno stato di sensibilità morbosa alla luce e al rumore. Il mondo intero attorno a me, persino il marmo degli edifici e delle fontane, mi sembrava convalescente... Il sole d’autunno, tiepido e senza amore, illuminava la statua e la facciata della chiesa. Ebbi allora la strana impressione di vedere quelle cose per la prima volta, e la composizione del mio quadro mi venne in mente... Tuttavia, quel momento è per me un enigma, perché è inspiegabile."

Questa esperienza, vissuta come una "rivelazione", è al tempo stesso una sorta di proiezione dell’io malato sul mondo circostante e una dissociazione dell’essere da una realtà percepita come estranea a sé. Il termine "metafisico" si riferisce alla nozione nietzscheana di un’arte che sarebbe "il compito supremo e l’attività veramente metafisica di questa vita" (La nascita della tragedia). Ma il filosofo aveva proclamato "la morte di Dio", e questa nuova metafisica non si riferisce ad alcun "aldilà", ad alcuna verità ideale e definitiva. I misteri dell’esistenza devono essere cercati nella realtà stessa, all’interno delle cose, attraverso i segni che esse racchiudono come altrettante enigmi. "Schopenhauer e Nietzsche sono stati i primi a insegnare il significato profondo del non senso della vita. Insegnarono anche come questo non senso possa essere trasformato in arte", scriverà il pittore. La metafisica di Giorgio de Chirico sarà una pittura del lutto: il lutto di un mondo ormai privo di senso; il lutto del padre, il grande uomo, degno rappresentante della civiltà del progresso; il lutto di un’infanzia percepita come favolosa. Ma un lutto sublimato dall’illuminazione poetica.

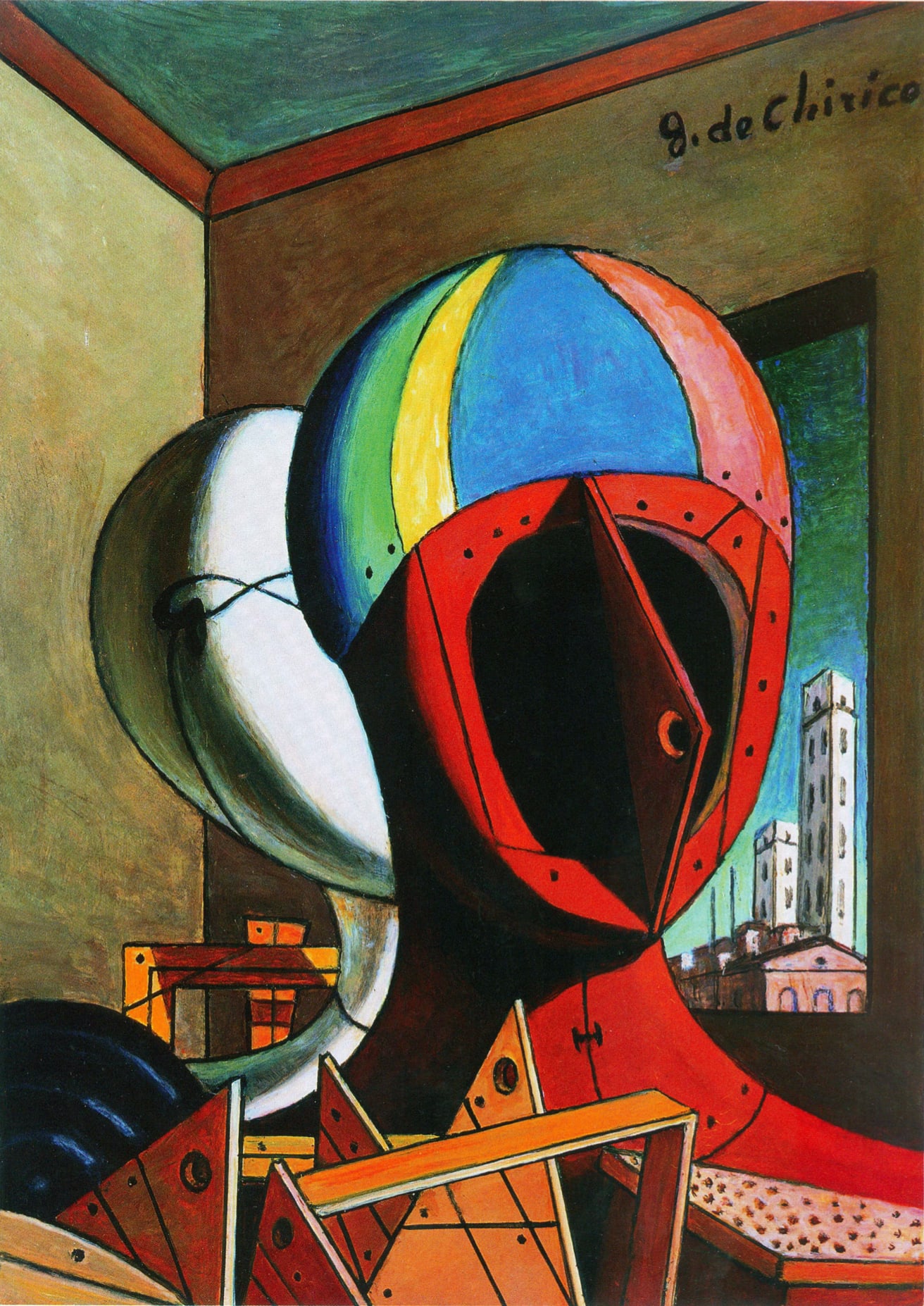

L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’enigma dell’arrivo, L’enigma dell’ora, Solitudine (Malinconia)... Le opere dipinte in Italia e poi a Parigi tra il 1911 e il 1915 sono le grandi icone della pittura metafisica. Esse mostrano architetture ispirate agli edifici antichi o neoclassici e alle grandi piazze quadrangolari di Torino, caratterizzate da successioni di arcate piene d’ombra. Statue di grandi uomini o di Arianna addormentata si ergono su piazze deserte dove talvolta si aggira una minuscola figura, intensamente solitaria. Le ombre portate, allungate come in un tardo pomeriggio d’autunno, sono compatte, più concrete delle cose stesse. Creano, sotto il cielo luminoso, una sorta di notte solare. Dietro i muri che chiudono l’orizzonte compaiono le vele di una nave, presto sostituite da treni – riferimenti al padre, simboli del viaggio iniziatico dell’artista-Argonauta. Orologi di stazione segnano un’ora improbabile, inutile. Le prospettive dislocate accumulano punti di vista divergenti. Teatro di un’assenza, questi affascinanti scenari giustappongono segni solitari (staccati dalle catene dell’interpretazione logica o ideale della realtà) che funzionano come enigmi. Questi segni possono essere oggetti incongrui e fuori scala, come il guanto di gomma e la maschera di Apollo giganti in Il canto d’amore del 1914. Nei quadri dipinti a Ferrara, durante la Prima guerra mondiale, gli oggetti più disparati si ammucchiano in spazi ristretti: gli Interni metafisici aggiungono al disagio claustrofobico la tensione dell’enigma. Compaiono nuove figure – manichini senza volto, con corpi composti da oggetti, frammenti statuari, righelli, rulli, squadre, emblemi del sapere che ricordano l’armamentario complesso della Melancholia di Dürer.

Conosciuta a Parigi e difesa da Apollinaire, la pittura metafisica di de Chirico fu un abbaglio per i surrealisti, che non perdonarono all’artista la sua evoluzione successiva. Nel 1919, davanti a una tela di Tiziano, de Chirico ebbe la "rivelazione della grande pittura". Da allora si convertì a uno stile neoclassico (poi neoromantico, neobarocco), esaltando i valori del mestiere artigianale e dell’iconografia tradizionale. "Pictor classicus sum" divenne il suo motto. È l’inizio di una nuova carriera che lo porterà al successo, ma che sarà generalmente disprezzata dalla critica. Se non si può giudicare in blocco questa produzione lunga (più di mezzo secolo) e varia, della quale si può pensare, con Giovanni Lista, che anticipi la pittura dell’età postmoderna, è tuttavia difficile negare l’evidenza: l’originalità radicale, l’alta ispirazione del periodo metafisico sono scomparse, sostituite dall’autocitazione sistematica e dall’autocelebrazione, da una compiacenza penosa e da un’ossessione narcisistica illustrate in particolare da pomposi autoritratti, come il cosiddetto Autoritratto con tavolozzadel 1924, con l’iscrizione "La gloria eterna mi sarà attribuita." In latino, naturalmente.

Le maschere. 1973, olio su tela. 25 x 18 cm (collezione privata, M.B. Courtesy Galleria d'Arte Maggiore, Bologna)