"Un nouvel air a inondé mon âme – j'ai entendu un nouveau chant – et le monde entier me semble maintenant totalement transformé – l'après-midi d'automne est arrivé – les ombres longues, l'air limpide, le ciel gai – en un mot Zarathoustra est arrivé, vous m'avez compris ?", c'est en ces termes sibyllins qu'en janvier 1911 Giorgio de Chirico (1888-1978) décrit à son ami Fritz Gartz l'avènement de la phase "métaphysique" de son art.

Cette métaphysique est le fruit d'une sensibilité particulière, où entrent l'insatisfaction face à la réalité, la nostalgie de l'enfance et des origines mythique de l'humanité, et une bonne dose de mélancolie accompagnée des classiques troubles intestinaux. Elle est aussi le fruit d'une réflexion nourrie de lectures intenses (Weininger, Schopenhauer et surtout Nietzsche). En 1910, la relecture de Nietzsche a bouleversé le jeune peintre, et principalement l'idée, reprise d'Héraclite, que le monde réel n'est pas celui que l'on perçoit ordinairement, qu'il est animé par des forces occultes dont le sens se manifeste par des signes mystérieux. Les œuvres de la période précédente étaient amplement tributaires de l'esthétique symboliste d'Arnold Bocklin. Au cours de son séjour à Munich, de 1905 à 1910, de de Chirico est en effet très marqué par la peinture de Bocklin, ainsi que par celle de max Klinger. L'un et l'autre lui offrent l'exemple d'une peinture où les figures mythologiques évoluent dans le cadre de l'époque contemporaine et de la vie quotidienne, l'exemple d'un art où le présent est contemporain du passé mythique. Cette vision répond aux aspirations de l'artiste qui vit sa propre histoire à travers les mythes qui ont bercé son enfance. Issu d'une vieille famille d'origine dalmate établie de longue date à Constantinople, De Chirico avait passé sa jeunesse en Grèce. Il était né à Volos, en Thessalie, et avait étudié à Athènes. Son enfance s'était déroulée au sein d'une famille cultivée (son père était ingénieur ferroviaire), dans un monde où les mythes anciens étaient extrêmement présents. Volos est l'ancienne Iolchos, la ville d'où les Argonautes partirent à la conquête de la Toison d'or. A coté se dresse le mont Pétion, où Achille fut enseigné par le centaure Chiron. Giorgio et son frère Andrea (qui deviendra écrivain, compositeur et peintre sous le nom d'Alberto Savinio) se surnomment les Dioscures. La mort prématurée de leur père, en 1905, et le départ pour Munich marquent la fin d'une époque que les deux frères ne cesseront de réinterpréter à travers le filtre des symboles mythologiques.

1910 est une année cruciale, l'artiste quitte la Bavière pour l'Italie, Milan, Rome, Florence, Turin. La relecture de Nietzsche et la fameuse "révélation" de Florence sont à l'origine d'une subite cristallisation de ses intuitions, exprimées dans une suite de tableaux qui inaugurent la période métaphysique. "Par un clair après-midi d'automne j'étais assis sur un banc sur la piazza Santa Croce. Ce n'était évidemment pas la première foi que je voyais cette place. J'avais depuis peu surmonté une maladie intestinale longue et douloureuse et je me trouvais quasi dans un état de sensibilité morbide à la lumière et au bruit. Le monde entier autour de moi, même le marbre des bâtiments et des fontaines, me semblait convalescent... Le soleil d'automne, tiède et sans amour, éclairait la statue et la façade de l'église. J'eus alors l'impression étrange que je voyais ces choses pour la première fois, et la composition de mon tableau me vint à l'esprit... Néanmoins ce moment est une énigme pour moi, car il est inexplicable."

Cette expérience vécue comme une "révélation" est à la fois une sorte de projection du moi malade sur le monde environnant, et une dissociation de l'être avec une réalité perçue comme étrangère à soi. Le terme de "métaphysique" se réfère à la notion nietzschéenne d'un art qui serait "la tache suprême et l'activité véritablement métaphysique de cette vie" (Naissance de la tragédie). Mais le philosophe a proclamé "la mort de Dieu" et cette métaphysique nouvelle ne se réfère à aucun "arrière-monde", aucune vérité idéale et définitive. Les mystères de l'existence sont à chercher dans le réel, à l'intérieur des choses, à travers les signes qu'elles recèlent comme autant d'énigmes. "Schopenhauer et Nietzsche ont été les premiers à enseigner la signification profonde du non-sens de la vie. Ils enseignèrent aussi comment ce non-sens peut être converti en art", écrira le peintre. La métaphysique de Giorgio de Chirico sera une peinture de deuil : celui d'un monde désormais privé de sens ; celui du père, le grand homme, digne représentant de la civilisation du progrès ; celui d'une enfance perçue comme fabuleuse. Mais un deuil magnifié par l'illumination poétique.

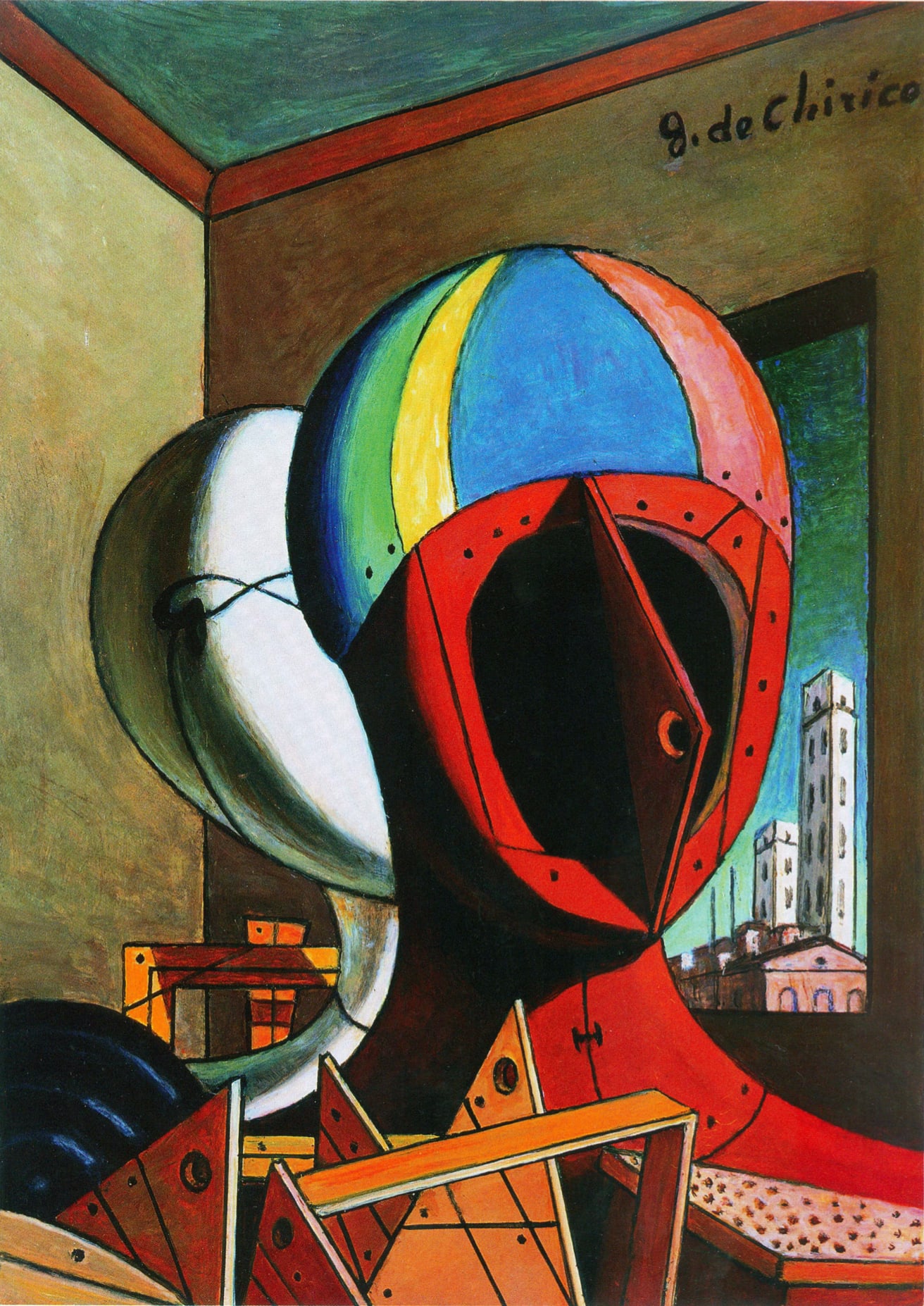

L'énigme d'un après-midi d'automne, l'énigme de l'arrivée, L'énigme de l'heure, Solitude (Mélancolie)... Les œuvres peintes en Italie, puis à Paris de 1911 à 1915, sont les grandes icônes de la peinture métaphysique. Elles présentent des architectures, inspirées des édifices antiques ou néoclassiques et des grandes places quadrangulaires de Turin et caractérisées par les successions d'arcades pleines d'ombre. Des statues de grands hommes, ou d'Ariane endormie, se dressent sur des places désertes où circule parfois une minuscule silhouette, intensément solitaire. Les ombres portées, très allongées comme en une fin d'parés-midi d'automne, sont compactes, plus concrètes que les choses elles-même. Elles créent, sous le ciel lumineux, une sorte de nuit solaire. Derrière les murs qui obstruent l'horizon, apparaissent les voiles d'un navire, bientôt remplacées par des trains, références au père, symboles du voyage initiatique de l'artiste-Argonaute. Des horloges de gare marquent une heure improbable, inutile. Les perspectives disloquées accumulent les points de vue divergents. Théâtre d'une absence, ces décors fascinants juxtaposent les signes solitaires (détachés des chaines de l'interprétation logique ou idéale de la réalité) qui, dès lors, fonctionnent comme des énigmes. Ces signes peuvent être des objets incongrus et hors d'échelle, comme le gant en caoutchouc et le masque d'Apollon géants dans Le Chant d'amour de 1914. Dans les tableaux peints à Ferrare, pendant la Première Guerre, les objets les plus disparates s'entassent dans des espaces réduits, Intérieurs métaphysiques ajoutant le malaise claustrophobique à la tension de l'énigme. Des figures nouvelles apparaissent, sortes de mannequins sans visage, au corps fait d'objets, fragments statuaires, règles, rouleaux, équerres, emblèmes d savoir rappelant l'attirail compliqué de la Mélancolie de Durer.

Connue à Paris, défendue par Apollinaire, la peinture métaphysique de Chirico fut un éblouissement pour les surréalistes, qui ne pardonnèrent pas à l'artiste son évolution ultérieure. En 1919, devant une toile de Titien, De Chirico avait eu la "révélation de la grande peinture". Dès lors, il se convertit à un style néoclassique (puis néoromantique, néobaroque), exaltant les valeurs du métier artisanal et de l'iconographie traditionnelle. "Pictor classicus sum" telle est désormais sa devise. C'est le début d'une nouvelle carrière, qui le mènera au succès, mais qui est généralement méprisée par la critique. Si l'on ne peut juger en bloc cette production longue (plus d'un demi-siècle) et variée, dont on peut penser, avec Giovanni Lista, qu'elle préfigure ce que sera la peinture de l'âge post-moderne, il est pourtant difficile de nier cette évidence : l'originalité radicale, la haute inspiration de la période métaphysique on disparu, remplacées par l'auto-citation systématique et l'auto-célébration, par une complaisance pénible et une obsession narcissique qu'illustrent notamment de pompeux autoportraits, dont celui dit " à la palette" de 1924, portant l'inscription "la gloire éternelle me sera attribuée". En latin, bien sur.

Les Masques. 1973, huile sur toile. 25 x 18 cm (collection privée, M.B. Courtesy Galleria d'Arte Maggiore, Bologna)