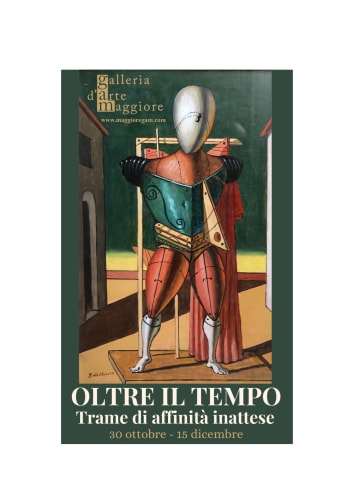

La Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. presenta, nella sua storica sede bolognese, la mostra “Oltre il tempo. Trame di affinità inattese”, un percorso che attraversa oltre un secolo di ricerca artistica, mettendo in dialogo i grandi maestri del Novecento e alcuni tra i protagonisti della scena contemporanea internazionale. L'allestimento abbandona il semplice criterio cronologico o stilistico per seguire invece un principio di connessione e risonanza: le opere dialogano tra loro in uno spazio fluido, dove materiali, segni e gesti si intrecciano in un percorso di rimandi visivi e concettuali, invitando lo spettatore a ricomporre personalmente una trama di significati che

trascende epoche e categorie.

Punto di partenza imprescindibile è Giorgio Morandi, proposto in mostra nel potente dialogo con Ettore Spalletti, già celebrato con successo in una mostra del 2014. Come scrisse Francesco Bonami in occasione della scomparsa del maestro minimalista nel 2019: "Ma lo Spalletti che ricordo di più è quello che vidi qualche anno fa a Bologna alla Galleria d'Arte Maggiore, dove le sue opere erano messe accanto a quelle di Morandi, un altro genio locale che nella semplicità delle cose aveva scovato un universo. Le bottiglie di Morandi e gli spazi di Spalletti erano come le voci in un duetto fra due soprani. Leggerezza e potenza. Due qualità che solo pochi grandi maestri sono stati in grado di creare e controllare nella storia dell'arte". Ulteriori echi di Morandi percorrono altre sale delle galleria, come nella scultura di Luigi Ontani, Tavolino extrametafisico (2015), che reinterpreta gli oggetti delle nature morte di Morandi in uno spazio nuovo, con ironia e citazioni.

Tra i grandi maestri del Novecento, la mostra presenta anche Giorgio de Chirico, con importanti tele storiche (I gladiatori, 1928) e metafisiche (Trovatore, 1963) ma anche con la scultura Orfeo (da un modello originale del 1970), esposta in un sorprendente ma riuscito abbinamento con le sculture di Fausto Melotti. In de Chirico troviamo tensione metafisica, immobilità; in Melotti equilibrio spirituale, ritmo. Ma entrambi gli artisti ci conducono in un'esperienza mentale in cui il tempo è sottratto alla cronologia.

Uno spazio di attesa che si sposa con le creazioni tridimensionali in carta velina e carta giapponese di Claudine Drai, artista francese le cui opere sono recentemente entrate nella prestigiosa collezione permanente del Centre Pompidou a Parigi. Le sue figure leggere, tra presenza e assenza, abitano un tempo fermo ma generativo, come se assistessimo alla genesi silenziosa di un mondo che sta per nascere e non smette mai di cominciare. Un silenzio attivo che si ritrova anche nel fondo bianco delle opere di Sam Francis e Paul Jenkins: non siamo davanti a un vuoto ma a uno spazio che entra in dialogo dinamico con l'esplosione controllata del colore, che si manifesta fluido in entrambi gli artisti, in contrasto con Untitled (Spin Drawing, 2003) di Damien Hirst in cui il colore si fa sistema, ritmo, controllo.

La mostra esplora inoltre come uno stesso movimento artistico sia stato interpretato in modi diversi a seconda del contesto geografico. L’Arte Informale viene presentata attraverso la lente dell’Espressionismo Astratto americano di Franz Kline e dell'interpretazione europea con la ricerca di Toti Scialoja. La pop art inglese di Allen Jones – che gioca con il corpo e la provocazione, interrogando convenzioni sociali con esiti concettuali e un'ironia tagliente - si confronta con quella americana di Tom Wesselmann – che trasforma oggetti e nudi in icone stilizzate, come nella Maquette for Bedroom Blonde Doodle Variation (3D) (Black) (1986). Anche il Surrealismo è rappresentato nelle sue molteplici sfaccettature: Meret Oppenheim, con il paradosso e la trasformazione poetica dell’oggetto quotidiano, come nell'iconico Souvenir du "Déjeneur en fourrure" (1970), Renè Magritte, che mette in crisi le convenzioni logiche attraverso illusioni visive e concettuali, e le sculture di Roberto Sebastian Matta, che portano nello spazio tridimensionale le sue visioni cosmiche e oniriche.

Infine, la mostra dà spazio ad alcune delle voci contemporanee più interessanti in Italia, dove la materia diventa elemento poetico e tattile. Tra queste: Nino Longobardi, la cui ricerca si avventura in una zona sospesa tra traccia e memoria utilizzando resine, terre, carta e oggetti che inserisce direttamente nella tela come nel grande lavoro Senza titolo (2001), e Davide Benati, che affida i suoi raffinatissimi olii e acquarelli alla carta tibetana, nota per la sua leggerezza, translucenza e irregolarità della superficie, che evoca la dimensione spirituale e artigianale dei luoghi in cui viene prodotta. Esiti contemporanei di una ricerca sulla materia che ha illustri precedenti, come l'olio e catrame su masonite di Piero Manzoni (Senza titolo, 1957), che sfida la pittura tradizionale trasformando la materia in elemento attivo e protagonista.

Chiude la mostra Mattia Moreni, con un'opera appartenente al ciclo degli “Umanoidi” che ha consacrato l'artista come un autentico visionario che ha saputo intuire l'impatto della tecnologia e dell'informatica della nostra quotidianità, anticipando l'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, e rendendo la sua opera la prima a confrontarsi con l'innovazione dei giorni nostri,

La mostra si rivela un'esperienza visiva e mentale che invita a pensare l'arte non come una successione di movimenti, ma come una rete di relazioni, dove le opere si chiamano, di contraddicono, si completano.

Artisti in mostra, in ordine alfabetico:

Davide Benati, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Claudine Drai, Sam Francis, Damien Hirst, Paul Jenkins, Allen Jones, Franz Kline, Nino Longobardi, René Magritte, Piero Manzoni, Roberto Sebastian Matta, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Mattia Moreni, Zoran Music, Luigi Ontani, Meret Oppenheim, Toti Scialoja, Ardengo Soffici, Ettore Spalletti, Tom Wesselmann.